腰椎椎間板ヘルニア

椎間板は背骨と背骨の間に挟まってクッションの役割をしています。年齢とともに椎間板に変性が起こると、椎間板周囲の壁に亀裂が入り、内部の髄核という組織が周囲に飛び出します。これがヘルニアです。椎間板のすぐ後ろには神経が走っているため、ヘルニアが神経を圧迫すると症状が出現します。

症状

おしりから片側の足に痛みやしびれなどを引き起こします。両足に症状を出すことは稀です。

前かがみになると症状が増強する傾向にあります(脊柱管狭窄症の場合は前かがみになると症状が軽くなります)。

治療

- まずは保存療法を行います。痛みが強い急性期は消炎鎮痛剤などの薬物療法や、神経ブロックを行います。ある程度症状が落ち着いてきたらストレッチ、筋力トレーニングなどのリハビリを行います。

- 保存療法を行っても痛みが軽減しない場合は手術を行います。足に強い麻痺が出現した場合や、排尿障害が出現した場合も手術が必要となります。

腰部脊柱管狭窄症

背骨の中にある神経の通り道のことを脊柱管といいます。脊柱管は周囲を骨、靱帯、椎間板に囲まれています。

年齢に伴い骨の突出や靱帯の肥厚、椎間板の膨隆が起こると脊柱管が狭くなり(狭窄)、中を走る神経を圧迫します。

症状

座っていると痛くないのに、立ったり歩いたりするとだんだん足の痛みやしびれが出て座りたくなるのが特徴です。しばらく腰を曲げたり、座って休むとまた歩けるようになります(間欠性跛行)。症状は片側のこともあれば両側のこともあります。主に腰を伸ばした姿勢で症状が悪化する傾向にあります。

(ヘルニアの場合はかがむと悪くなります)

治療

- まずは保存療法を行います。神経が圧迫され血流障害を起こすことが痛みやしびれの原因なので、まず血行を良くする薬を飲みます。痛みが強い場合はヘルニア同様神経ブロックを行います。ある程度症状が落ち着いてきたら、姿勢指導や姿勢保持のための筋力トレーニング、ストレッチなどのリハビリを行います。

- 保存療法を行っても痛みが軽減しない場合は手術を行います。足に強い麻痺が出現した場合や、排尿障害が出現した場合も手術が必要となります。

五十肩

肩関節は骨と骨の接触面積が小さく、代わりに周囲を筋肉や腱、靭帯など柔らかい組織で包まれています。そのため、悪く言えば非常に不安定な関節ですが、良く言うと、とても広範囲に動きやすい関節です。ただし、一度関節周囲の軟部組織に炎症を起こすと動きの制限が強くなり、治るのに時間を要します。五十肩とは骨ではなく肩関節を安定化させる周囲の筋腱、靭帯、関節の袋などに炎症を起こす疾患です。

症状

急性期は炎症の強い時期でとにかく痛みます。動かしても刺すように痛く、寝ていてもズキズキと病んで眠れないことがあります。次に炎症が落ち着いてくると徐々に関節が固まって動きの制限(拘縮)を起こします。腕が上がらない、背中に手が届かない、服の着替えが不自由だと訴える方が多いです。この時期の痛みの特徴は動作の途中ではなく、終わりの部分(上げきったり捻りきった最後)に出現します。

治療

初期の炎症の強い時期は注射や飲み薬で痛みを抑えます。炎症が治まってきたら固まった関節を柔らかくするリハビリを行います。治療には大変時間がかかり、3ヶ月で良くなる場合もありますが、半年から1年かかることも少なくありません。

腱板断裂

腱板は腕の骨と肩甲骨をつなぐ腱の集まりで、腕の様々な動きに作用しています。腱板は年齢と共に徐々に変性し、弱くなります。そのため、転倒など明らかな誘因があって断裂する場合もありますが、気付かないうちに擦り切れていることもあります。

症状

腕を上げる際、切れた腱によって引っ掛かりの痛みが生じます。腱板断裂の痛みには特徴があります。腕を上げる際には痛みのため反対の手で支えながら上げていきますが、120度くらいから上では痛みがなくなるため、片手でも手を上げて行けます。下ろすときには途中から痛みが出現するため、反対の手の支えがないと腕がブランと落ちてしまいます。動きの最後に痛みが生じる五十肩との大きな違いです。また、腱板が広範囲に切れてしまうと、力が入らなくて上がらない場合もあります。

治療

まず注射と飲み薬で痛みの緩和を図ります。痛みの軽減に伴い、腕を上げる力が回復するようならリハビリを行うだけで良くなります。痛みが続く場合、力が入らない場合、良くなっても繰り返し痛くなる場合は手術を行います。また、力仕事をする方の場合は早期に手術を行う場合もあります。

変形性膝関節症

関節の表面はツルツルとした弾力性のある軟骨に覆われています。そのため正常な関節は痛みなくスムーズに動きます。しかし、表面の軟骨が傷ついたり磨り減ると、動かすたびに引っかかりが生じ、炎症を起こして関節の中に水がたまります。

症状

初期は歩く時の痛みより、動き始めの痛みを訴える方が多いです。長い間座ったあとの立ち上がりに痛みを感じたり、朝起き上がる際、膝を曲げようとしたら違和感や痛みを感じます。徐々に進行すると階段昇降、特に降りる時に痛みが出たり、さらに進行すると平地を歩くだけでも痛くなります。しゃがみこみ、正座は痛くて出来なくなります。末期になるとじっとしていてもズキズキと痛むことがあります。

治療

炎症の強い時期は注射で痛みをやわらげます。主にヒアルロン酸というドロドロとした液体を注入します。これは関節の潤滑剤として働いたり、炎症を抑えたりする作用があります。慢性的な痛みには筋力トレーニングや可動域訓練などリハビリ治療が中心となります。上記のような治療をしても症状の改善を認めないものには手術を行います。

骨粗鬆症

骨の断面と骨代謝の仕組み

骨の強度が低下し、骨折しやすくなった状態を骨粗鬆症といいます。

健康な骨は、網目状の構造をした「骨梁(こつりょう)」がびっしりと詰まっていますが、骨粗鬆症の人は、この骨梁が細くなり、弱くなっているため、骨折しやすくなります。

骨は常に健康で丈夫な状態を維持するために新陳代謝を行っています。破骨細胞が古い骨を吸収し、骨芽細胞が新しい骨を作っています。しかし加齢とともに代謝のバランスが崩れると、骨の形成より骨の吸収が亢進するため、結果として骨がもろくなります。

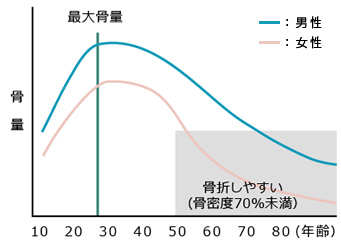

骨粗鬆症は女性に多い疾患

骨粗鬆症が女性に多い理由は、骨の新陳代謝に女性ホルモンが大きく影響しているためです。骨密度は20歳前後でピークに達します。40歳代半ばまではほぼ一定に推移しますが、50歳前後で閉経に伴う女性ホルモンの分泌低下から急速に骨密度が低下します。

骨がもろくなると…

もろくなった骨は転んで手をついただけや、尻餅をついただけでも骨折を起こすようになります。場合によっては転倒など明らかな怪我がないのに、物を持ち上げただけで背骨が潰れることもあります。

治療目的

骨粗鬆症の治療目的はズバリ骨折予防です。

脆弱性骨折(骨がもろくて折れること)を防ぐことが大変重要です。その理由は以下の3点です。

- 1.ADL(日常生活動作)QOL(生活の質)の低下→要介護のリスク増大

- 骨折の中でも背骨の圧迫骨折(椎体骨折)と股関節周囲の骨折(大腿骨近位部骨折)を起こすと、起き上がりや歩行、家事などの日常生活動作が障害されます。生活の質が低下し、要介護や寝たきりにつながることも少なくありません。

- 2.死亡リスクの増大

- 骨密度の低下のみでも正常人と比較すると死亡率が上昇しますが、大腿骨近位部骨折や椎体骨折を起こすと生命予後が著明に悪化することが分かっています。

- 3.ドミノ骨折(骨折の連鎖)

- 部位にかかわらず既存骨折(過去に骨折した経験)があると将来の骨折リスクが2倍になり、特に椎体骨折をしたことがある人では、将来の椎体骨折リスクは4倍に高まると言われています。従って一度骨折を起こすと次々と別の骨折を引き起こす『ドミノ骨折』の危険性が高まると言えます。

以上のことから、骨粗鬆症の治療で重要な事は骨折を起こさせないことです。

たかが骨折、されど骨折です。いかに初回の骨折を防ぐかが重要となります。

仮に1回目を起こしても、早期発見・早期治療を行い骨折の連鎖を断つことが、生活の質の向上や生命予後の改善に役立ちます。

治療法

骨を丈夫にするポイントは運動、食事、薬の3点です。

- 運動

- 骨は負荷をかけずに寝たきりの様な生活をするとあっという間にスカスカになります。普段からよく歩くことが骨に適度な刺激を与え、骨を丈夫にします。また、適度な日光浴も大変効果的です。紫外線によって皮膚の下でビタミンDが作られます。

- 食事

- カルシウムとビタミンDの摂取が大切です。カルシウムは骨の主要な構成成分です。ビタミンDはカルシウムが小腸で吸収されるのを助ける働きをしています。食事でとったカルシウムを効率よく体内に取り込むにはビタミンDも大変重要です。

- 薬

- 骨形成を促進する薬剤、骨吸収を抑制する薬剤、カルシウムやビタミン製剤などがあります。それぞれ飲み薬、注射剤など種類は多種多様で、毎日使用する薬もあれば月1回、半年1回ですむ薬もあります。

以上3点、いずれも継続することが大変重要です。日頃の生活習慣から気をつけて丈夫な骨を作りましょう。

各種疾患

外傷、スポーツ傷害から腰痛・膝痛・肩痛などの変性疾患、骨粗鬆症やリウマチまで整形外科全般の治療を行っております。